承認される稟議書の書き方のコツを解説!

目次

社内で重要事項を決定する際に、関係者に承認を得る手続きを稟議といいます。稟議書は稟議の際に回覧する書類で、稟議書が分かりづらいと通るまで時間がかかってしまいます。承認してほしい内容を明確にする、メリット・デメリットを記載するなど、分かりやすく作成しましょう。

この記事では、稟議書の意義や通りやすい稟議書を作成するコツ、稟議を効率化するための方法を解説します。

稟議書とは重要事項の承認を得るために作成する書類

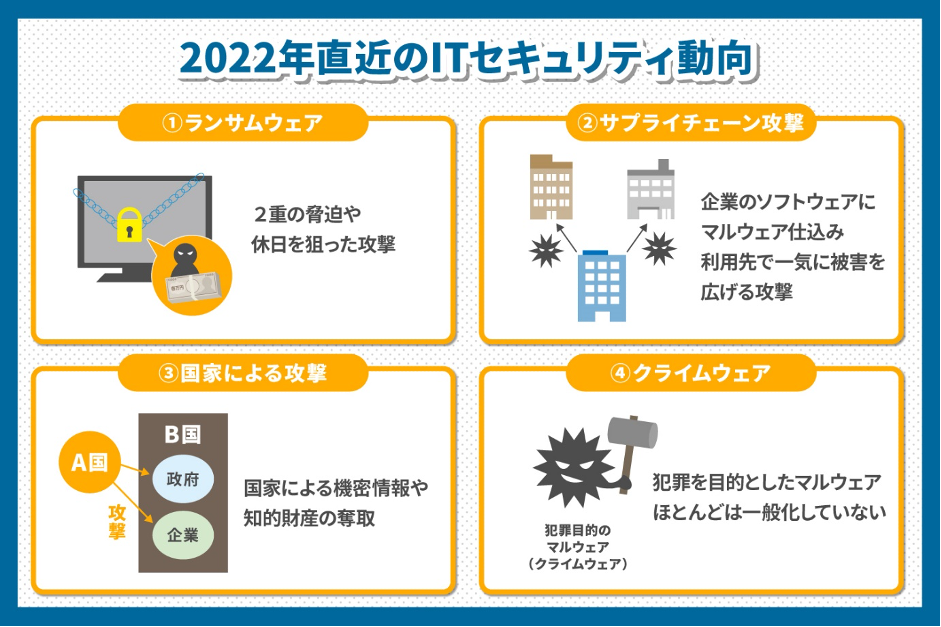

日本の企業では重要事項を決定する際、会議を開く代わりに起案内容が記載された書類を作成し、関係者から承認を得て進めることがあります。これを社内稟議といい、社内稟議の際に作成する起案内容が含まれた書類を稟議書といいます。

稟議書は複数の関係者に見てもらい承認を得るのが一般的で、代表的な稟議書は以下のとおりです。

購買稟議書

高額備品の購入やサービスの導入の際に作成する稟議書です。作成する際は、商品・サービスの詳細や見積書の添付が必要です。合わせて、購入先の情報や支払い方法なども記載します。なお、購買稟議を上げる金額は企業により異なります。

採用稟議書

採用計画から最終的な採用決定まで、各段階で作成する稟議書です。採用が必要な理由や求める人材、採用に係るコストなどを記載します。決定時は採用理由や雇用条件を記載し承認を求めます。

契約稟議書

社外との取り引きの中でも、新規取引の際に作成することが多い稟議書です。新たに取り引きを始める理由と契約を締結するメリットなどを記載します。契約書や取引先企業の詳細な情報を添付するケースも多いです。

なお、どのようケースで稟議を上げるかは企業により異なり、稟議規定などにまとまっていることが多いでしょう。また、上記のように稟議書の区別がなく、基本の稟議書に要件を記載し提出することも多くあります。

稟議書を作成する意義

承認されやすい稟議書を作成するためには、そもそも稟議書はなぜ必要なのか、意義を理解することが必要です。稟議書を作成する理由には以下が挙げられます。

- 会議を開いて決定する手間と時間を省くため

- 関連部署との情報共有のため

上記のように、意思決定の速度を早める手段として発展したものが稟議書です。また、書面で残すことで、後から決定内容を見返しやすいというメリットも生まれます。

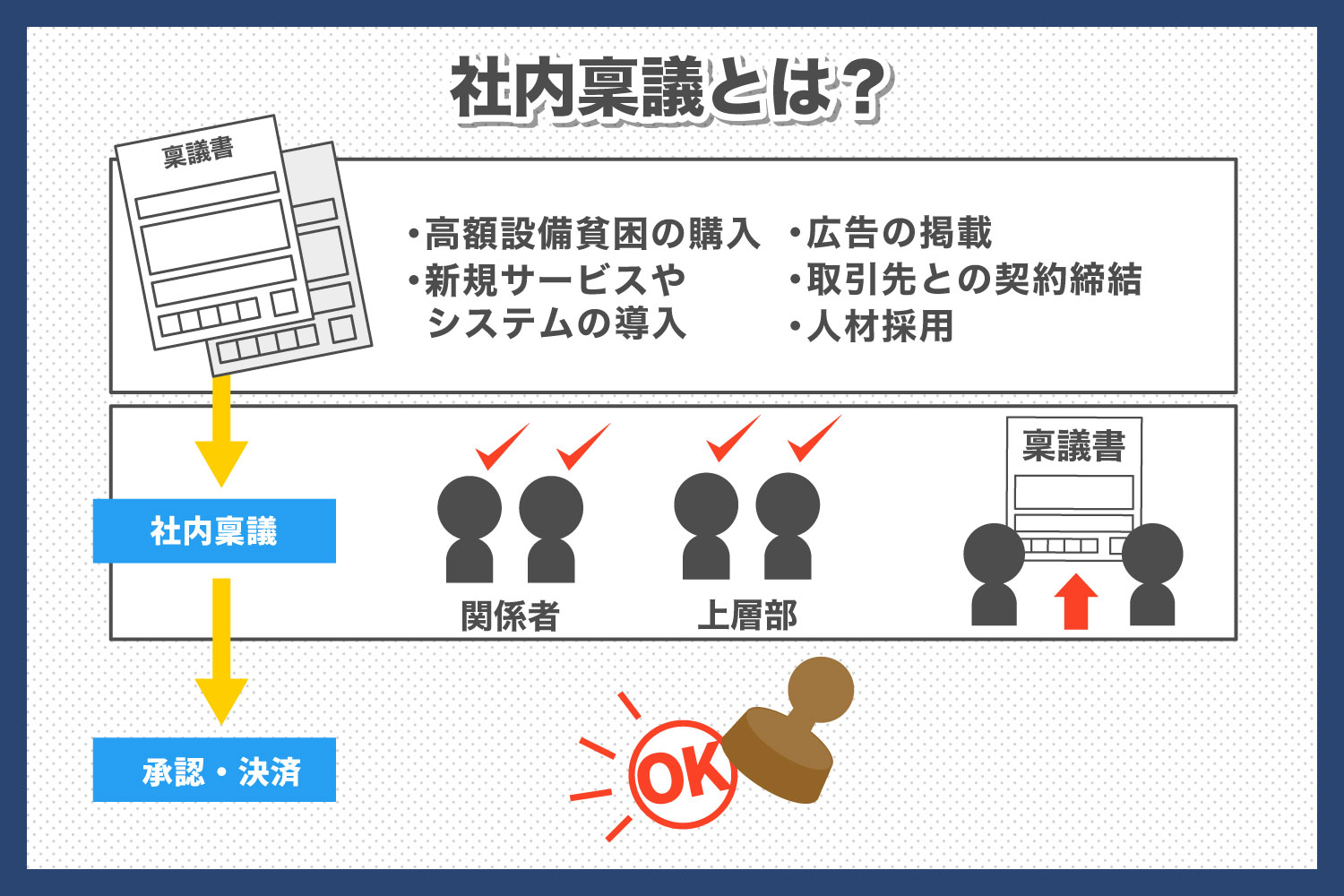

通らない稟議書と通る稟議書の違い

稟議書がなかなか通らない人は、稟議書を作成する意義を理解していない可能性があります。以下に通る稟議書と通らない稟議書の特徴をまとめました。

|

|

通らない稟議書 |

通る稟議書 |

|

稟議書の特徴 |

・内容の抜け漏れ、誤字脱字が多い ・文章にまとまりがない ・メリット・デメリットの記載がない ・根拠がない |

・結論から記載する ・発案のメリットを記載する ・懸念事項と対処法を明記する ・数字を使い明確な根拠を記載する ・稟議書全体が見やすい |

稟議書は、なぜその稟議を上げたのか、背景や理由、承認で得られる利益とコストなどを一通り記載する必要があります。万が一、抜け漏れがあると差し戻されたり、通らなかったりすることが多いでしょう。

また、稟議書は承認を得るための手続きではあるものの、回す前に、上長などの承認者に相談する方がよいです。事前に相談すれば、通るためのアドバイスをもらいやすいだけでなく、上層部もどのような稟議が回ってくるか事前に理解できます。稟議書は作るだけでよいと思わず、ある程度の根回しも行っておくとスムーズです。

通りやすい稟議書の書き方のコツ

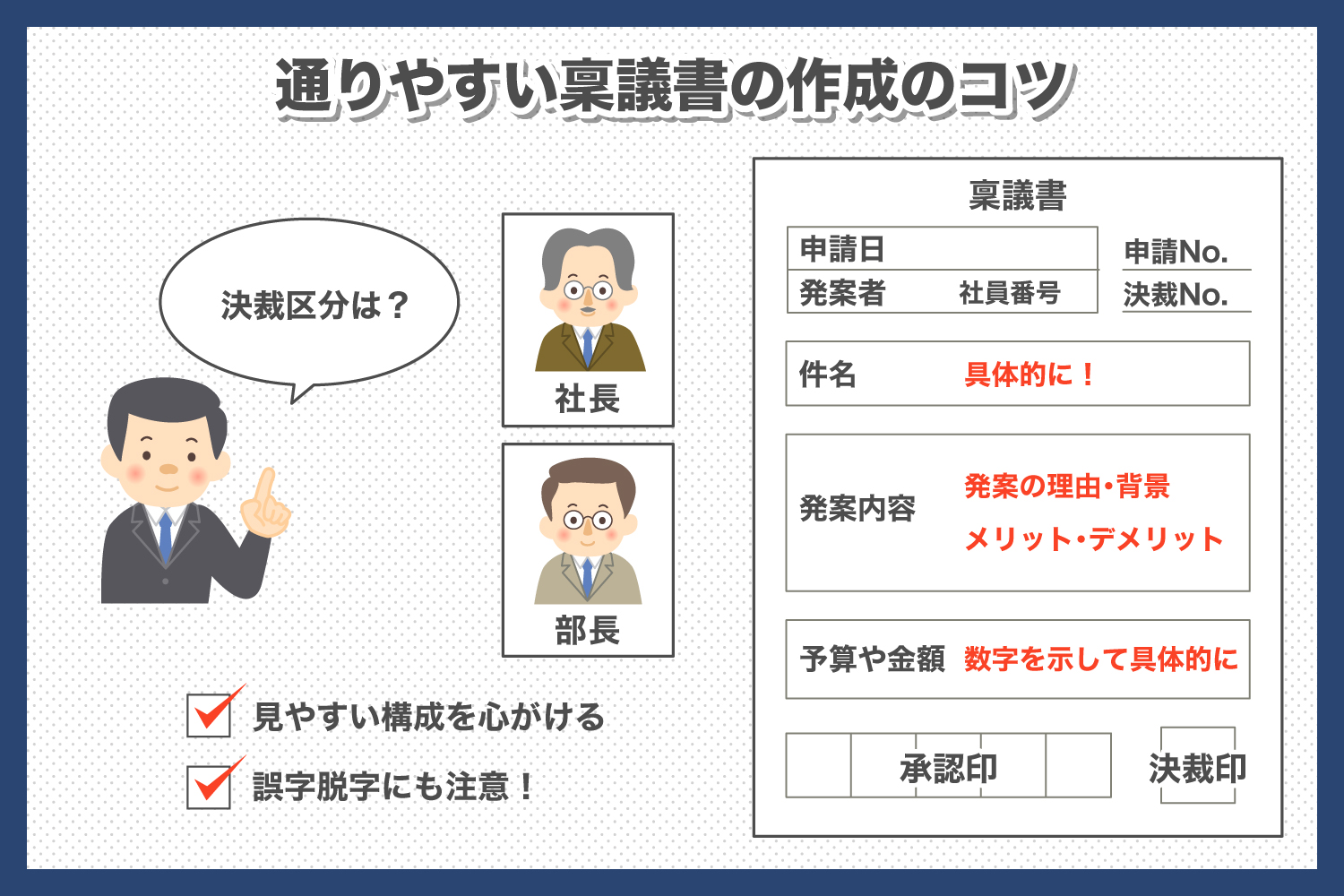

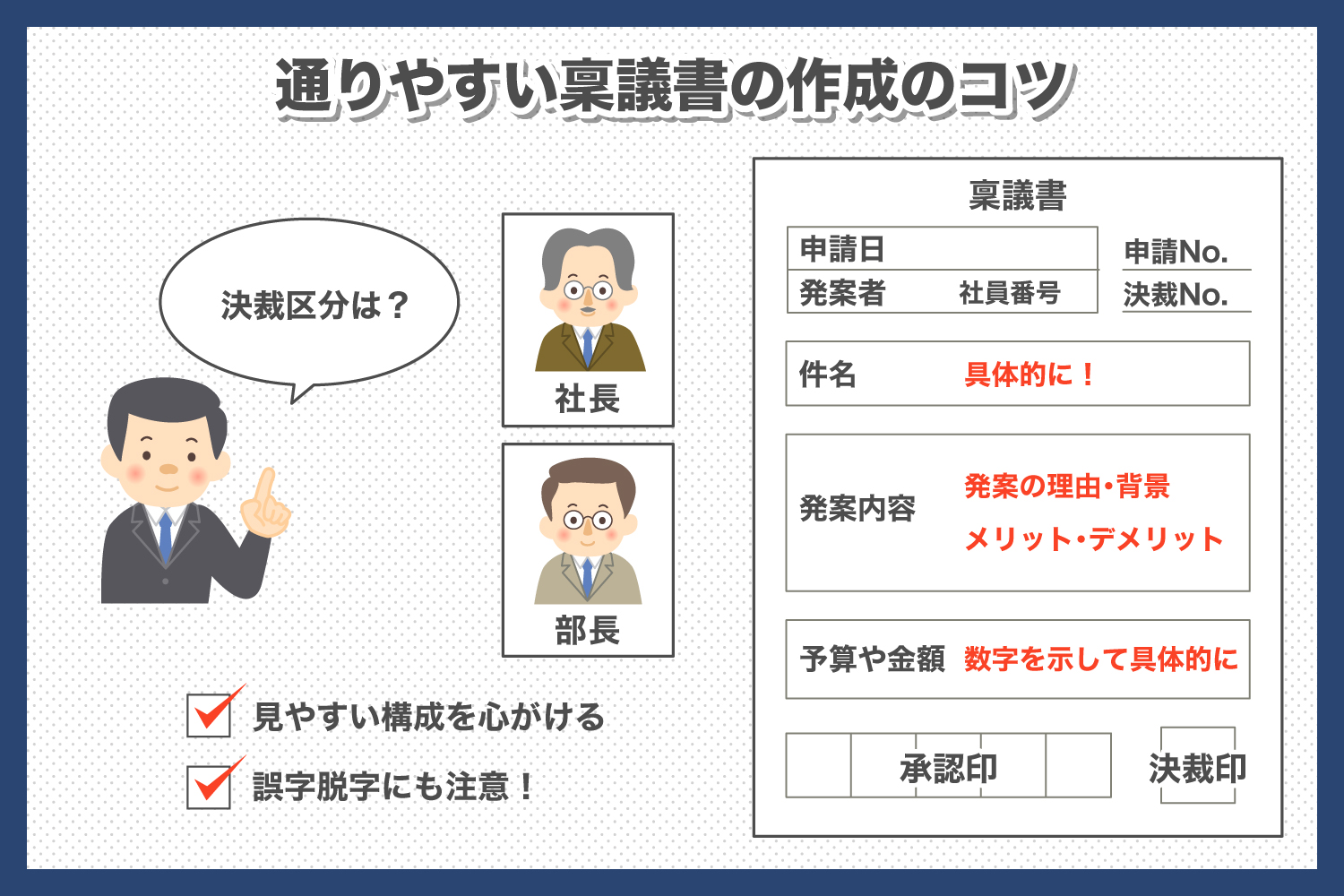

通りやすい稟議書を作るためには、基本事項を押さえた上で、発案の背景や上層部の懸念事項となるリスクや費用について詳細に記載する必要があります。また、稟議書自体の構成も見やすさを意識して作りましょう。

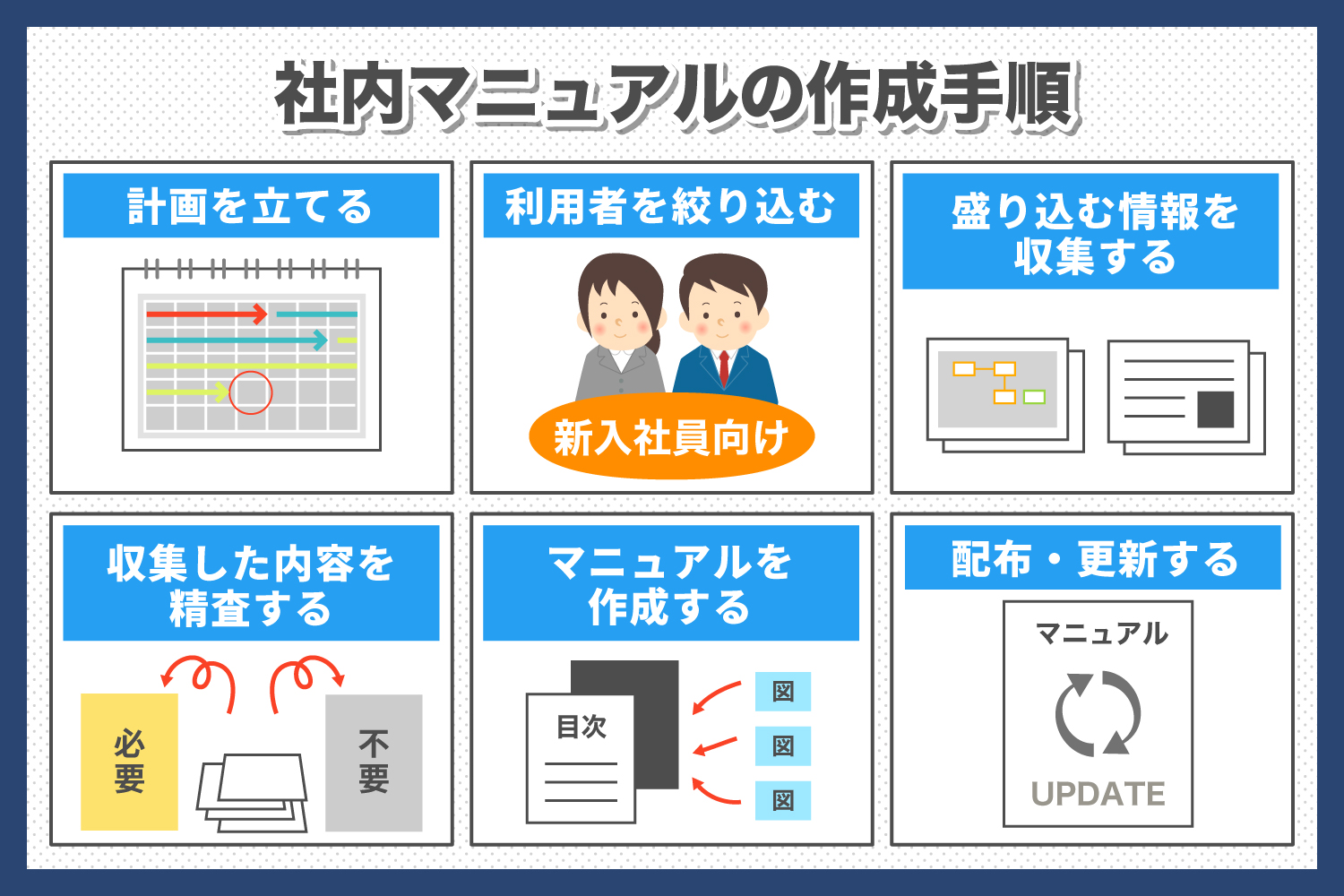

稟議書の基本事項

稟議書は以下の基本事項をまとめたテンプレートが用意されているケースが多いです。項目には抜け漏れがないように記載しましょう。

- 決裁区分

- 申請日・決済日

- 発案者名・社員番号

- 申請番号

- 件名

- 発案内容

- 予算や金額

- 承認欄

上記のうち、発案者は1~8までの項目に記載が必要です。とくに、社員番号や決裁番号など、細かな項目の抜け漏れに注意しましょう。

ここでは、発案内容を記載する際のコツを解説します。

結論から記載する

稟議書の結論を最初に書く場所が、件名です。件名を読んだだけで何を承認してほしいのか分かるように書きましょう。

例えば「社内設備の交換について」ではなく、「エアコンの新調の件」などとします。稟議書の内容も基本的には結論から記載し、その後、理由や根拠を記載していく流れです。

発案の理由や背景

発案内容では最初に、なぜ発案をするに至ったかの経緯を記載します。稟議書を承認する上層部全員が、現場や発案者の状況を理解している訳ではありません。そのため、現在の部署や仕事がどのような状況かを踏まえ、なぜ発案に至ったかを誰が見ても理解できるように記載しましょう。

動機の説明が不十分だと、発案した意図が伝わりにくくなってしまいます。

得られる利益

発案の承認により、会社にどのようなメリットが生まれるかを記載します。利益を明記する際は、「○○の導入により、労働時間を△%削減」など、数字を使って(定量化)記載しましょう。

なお、利益を記載する際は、コスト以上の効果が期待できることも合わせて記載します。

リスクと対処法

承認により生まれるリスクと対処法を記載します。とくに、新規事業の発足や、高額システムの導入など、失敗の可能性も大きいものは対処方法を念入りに記載してください。費用対効果やキャッシュフローなどのシミュレーションを別添として記載してもよいでしょう。

なお、新規取引の場合は、相手企業の信用情報を記載すると、リスクの程度が判断しやすくなります。

上層部は承認により、発案に責任が生まれます。そうなれば、メリットよりもデメリットに注力するのは当然です。メリットが大きくても、リスクも大きく対処法も曖昧であれば稟議が通らない可能性は大きくなります。

コスト・実行時期

発案を実行するために必要なコストを明記します。また、採用計画や新規取引などは実行時期も記載しましょう。

コストを記載する際は、内訳まで記載します。製品を購入する場合は、製品のスペックなども合わせて記載しましょう。見積書や説明書があれば資料として添付すると分かりやすくなります。

実行時期に余裕のない場合は、日付を記載するだけでなく、発案内容の最初に早期実行すべき理由を記載します。新規契約であれば、「競合他社がおり、見積りを先に提示した企業と契約するため早期の承認が必要」などと記載しましょう。

構成にも注意が必要

稟議書を通すためには、内容に抜け漏れがないだけでなく、構成が見やすいこともポイントです。見やすい構成にするためには、以下の点に注意しましょう。

- 一文は長くしすぎない

- 見出しを使い文章にまとまりを作る

- 適宜改行する

- 箇条書きを利用する

- 専門用語は分かりやすい表現に置き換える

以上の点を踏まえ、作成した稟議書を承認者の立場から読み直すことも大切です。読み直すことで誤字脱字、日本語の間違いなど、初歩的なミスは防止できます。また、客観的に文章を読めば、リスクへの補足が足りないなど、内容の不足も見つけやすいでしょう。

稟議書がスピーディに承認される社内体制の整備も必要

ここまで紹介したように、稟議を通すためには、発案者が稟議書の質を上げる必要があります。しかし、社内体制が稟議を回すのに適していない場合、いくら発案者が努力しても、スピーディーに承認を得るのは難しいでしょう。

例えば紙の稟議書を使っている場合、以下のような問題が生まれます。

- 稟議書を物理的に移動させなければいけない

- 修正内容を手書きする必要がある

- 稟議書の紛失や破損の恐れがある

- どこまで承認されているか分からない

- 過去の稟議書が探しにくい

このように多くの手間が発生するだけでなく、どこで承認が止まっているか分からないため、状況確認も難しくなります。

これらの問題点を解決する方法が、稟議書の電子化です。ワークフローシステムのように、稟議書だけでなく、稟議全体をインターネット上で行う仕組みを導入すれば、承認や差し戻しも画面上のみで完結できます。紙の稟議書のように紛失する心配もなく、承認状況も一目瞭然です。

また、承認していない稟議書をアラートで知らせる機能などがあり、承認漏れや保留のまま忘れるなどの心配もありません。パソコンだけでなく、スマートフォンからも承認できるため、外勤の多い部署でも承認作業がスムーズに進むでしょう。

稟議書の保管場所が不要になり、過去の稟議書を確認しやすいなど、稟議が終わった後の処理もしやすくなります。

稟議書がなかなか通らず仕事が進まないなら、ワークフローシステムを導入してみてもよいでしょう。

【まとめ】

稟議書の書き方のコツを押さえて通りやすい内容を意識しよう

稟議書は社内稟議の際に回覧する書類です。承認者は日々、多くの稟議書を確認しているため、稟議書が伝わりにくい場合は保留になったり、通らなかったりする原因になります。分かりやすい稟議書を作成するためにも、承認してほしい内容を明確にし、発案のメリット、デメリットとその対処法、根拠は数字を元に記載するなどが必要です。

また、紙の稟議書を使っていると、分かりやすく作成しても承認は遅くなってしまいます。稟議を効率よく進めたいなら、ワークフローシステムなどを導入し、電子化するのもおすすめの方法です。