パソコンは何年使える? 寿命や症状について解説

目次

ノートパソコンは、オフィスのデスクで使用するのはもちろん、持ち運び可能なため、取引先との打ち合わせなどにも活用できます。しかし、ノートパソコンを導入したとしてもそのままずっと使い続けられるわけではありません。年数が経過すると、ノートパソコンは寿命に達するため、使用できなくなります。

「ノートパソコンは具体的に何年使える?」という疑問を抱く方もいるでしょう。本記事ではノートパソコンの寿命や、寿命が近づいたときの症状、ノートパソコンの交換方法などについて解説します。

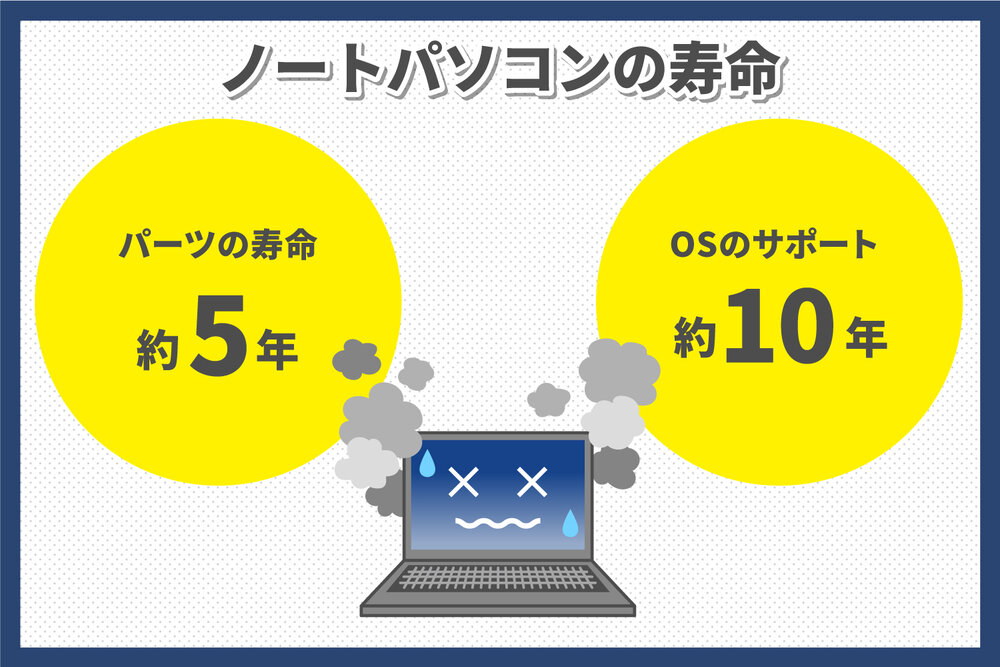

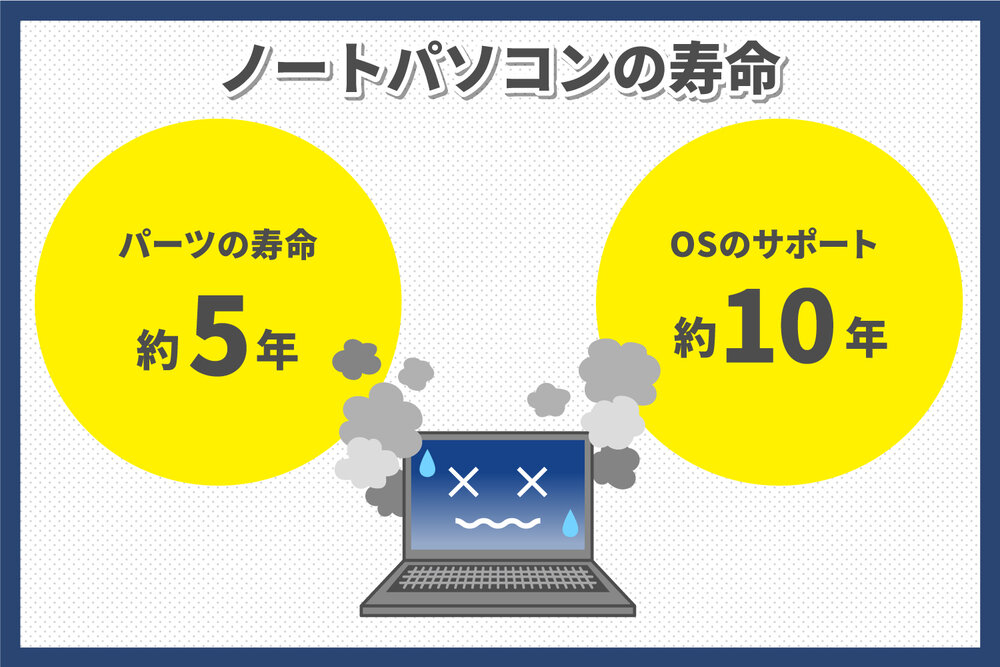

ノートパソコンの寿命は5年

ノートパソコンの寿命は、一般的に5年ほどとされています。しかし、5年ほど経ったら急に使えなくなるわけではありません。徐々に挙動がおかしくなり、性能の低下を感じるようになります。

ノートパソコンの寿命にはいくつかの考え方がありますが、次のような状態に陥るとノートパソコンが寿命であるとするのが一般的です。

- 起動できなくなった

- 処理に時間がかかるようになった

- スペックがシステムの要件から外れた

中でも、ノートパソコンが起動できなくなったタイミングが寿命としては分かりやすいでしょう。

なお、ノートパソコンの寿命が5年ほどというのはあくまで目安です。中には5年以上経過しても使用できるケースもあれば、5年を待たずに使用できなくなるケースもあります。

パーツの寿命

ノートパソコンそのもの寿命は約5年ですが、パーツによってはそれよりも早く寿命に達してしまうケースがあります。

ほとんどのパーツの寿命は約5年ですが、バッテリーは使用状況によっては約2年で寿命に達してしまうかもしれません。バッテリーが寿命に達する前に、バッテリー単体での交換が可能かどうかを確認しておきましょう。

OSのサポートは約10年

ノートパソコンを制御する役割を担っているOS(オペレーティング・システム)にもサポート期間があります。一般的にOSのサポート期間は約10年です。サポート期間が切れる前にアップデートが必要です。しかし、ノートパソコンのスペック上、アップデートが難しい場合は交換しなければなりません。

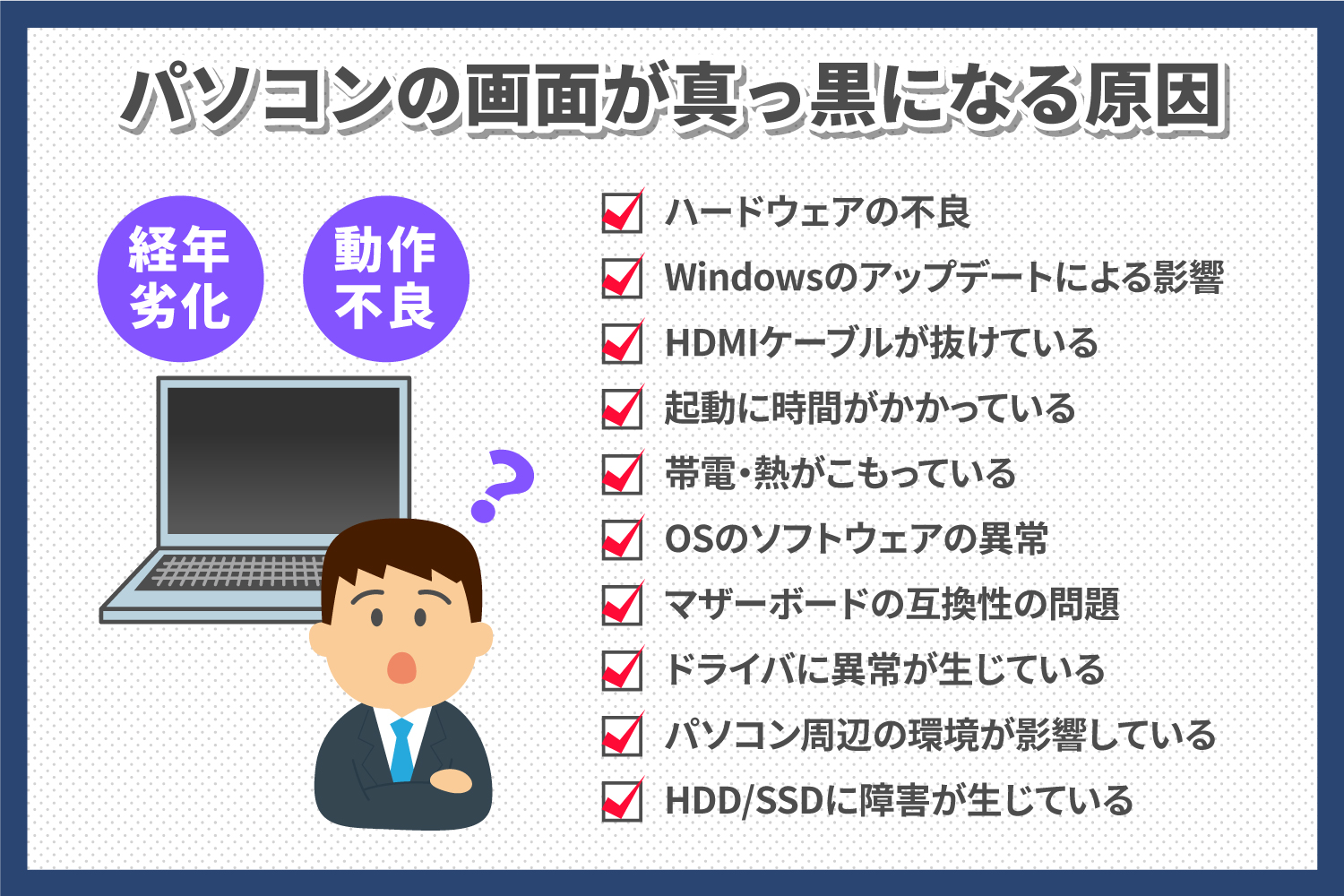

ノートパソコンの寿命が近づいている7つのサイン

ノートパソコンの寿命が近づいているかどうかは次のような症状から読み取れます。

- フリーズの増加

- 立ち上がりが遅い

- 動作が重い

- 勝手に電源が落ちる・再起動する

- 異音がする

- 熱を持ちはじめる

- 電源を挿しても充電できていない

ノートパソコンをいつ購入したか覚えておらず「何年使える?」と疑問に思った場合は、上記のような症状が現れたら寿命の可能性があります。そのため、交換を検討しましょう。

1. フリーズの増加

ノートパソコンのフリーズが増加してしまう理由は、OSの問題やハードディスクをはじめとしたパーツの劣化です。フリーズすると都度、再起動が必要なため快適に作業ができません。特に仕事でノートパソコンを使用するのであれば、作業効率の低下につながるでしょう。

2. 立ち上がりが遅い

ノートパソコンの立ち上がりが遅くなるのも、寿命が近づいている可能性があります。例えば、ノートパソコン内のメモリ使用量が限度に近いと、作業に要するメモリを確保できません。そのため、起動に時間がかかってしまいます。

また、熱が排出されなくなってしまうことでも起動が遅くなるケースもあります。これはノートパソコンの排熱口にゴミやホコリが溜まってしまっているためです。熱が排出されなくなると内部の温度が上がり、ノートパソコンの寿命がより縮みかねません。

3. 動作が重い

ノートパソコンの寿命が近づくと動作が重くなることがあります。例えば、対象のファイルやアプリをクリックしてなかなか開けないというケースが考えられるでしょう。このように動作が重くなるのは、ハードディスクが劣化している可能性が考えられます。

動作が遅いだけでなく、ファイルが破損して開けないなどが多発するようであれば、ハードディスクが損傷もしくは故障していることも考えられるため注意が必要です。

4. 勝手に電源が落ちる・再起動する

勝手に電源が落ちる、勝手に再起動が始まるというのも、ノートパソコンの寿命が近づいている兆候です。電源が落ちてしまう理由、再起動してしまう理由はそれぞれ次のとおりです。

- 勝手に電源が落ちる:HDDの不具合、熱がこもったことによるシャットダウン

- 勝手に再起動する:ストレージやメモリの不具合

5. 異音がする

ノートパソコンから異音が聞こえる場合は、寿命が近づいているかもしれません。ノートパソコンからはさまざまな異音が発生します。音の特徴と不具合が疑われる場所は次のとおりです。

| 音の特徴 | 不具合が疑われる場所 |

|---|---|

|

● カラカラ ● ブーン |

ファンの異常 |

|

● カタカタ ● ジー ● ギューン |

HDDの異常 |

|

● ギューン ● キュルキュル |

光学ドライブの異常 |

なお、ノートパソコンからの異音であっても、全てが異常を疑われるわけではありません。例えば、光学ドライブがディスクを読み取る際はブーンといった音がします。しかし、これは読み取り音であるため、心配は不要です。また、ノートパソコン内部にあるコイルから発生する高い音も不具合の可能性は低いでしょう。

6. 熱を持ちはじめる

ノートパソコンの寿命が近づいてくると、本体が熱を持ちはじめるケースがあります。例えば、ノートパソコンの排熱口にホコリが溜まってしまうと、熱を帯びはじめるケースが挙げられるでしょう。また、内部のファンが正常に作動していないことで、温度を下げられずに熱を持ってしまうこともあります。

7. 電源を挿しても充電できていない

寿命が近づいているノートパソコンはACアダプターを挿しても充電できていないかもしれません。通常であればACアダプターを一定時間挿していれば、充電が可能です。しかし、バッテリーが寿命に達してしまっていると十分に充電ができません。バッテリーが寿命に達している場合、ACアダプターから外すと使用できないため、持ち運び可能というノートパソコンのメリットを発揮できないでしょう。

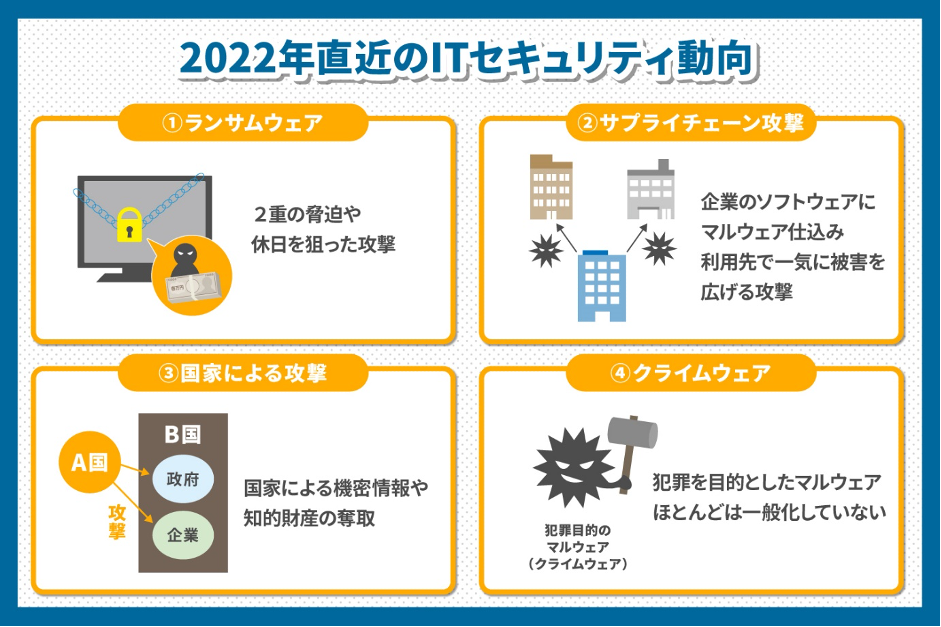

寿命が近いノートパソコンを使用するリスク

寿命が近いノートパソコンは動作が重くなっているため、スムーズな操作は難しいでしょう。仕事で使用しているのであれば、作業効率の低下につながりかねません。また、OSのサポートが終了しているノートパソコンを使用しているとウイルスのように悪意ある攻撃を受けて、個人情報の漏えいなどのリスクにつながる恐れがあります。

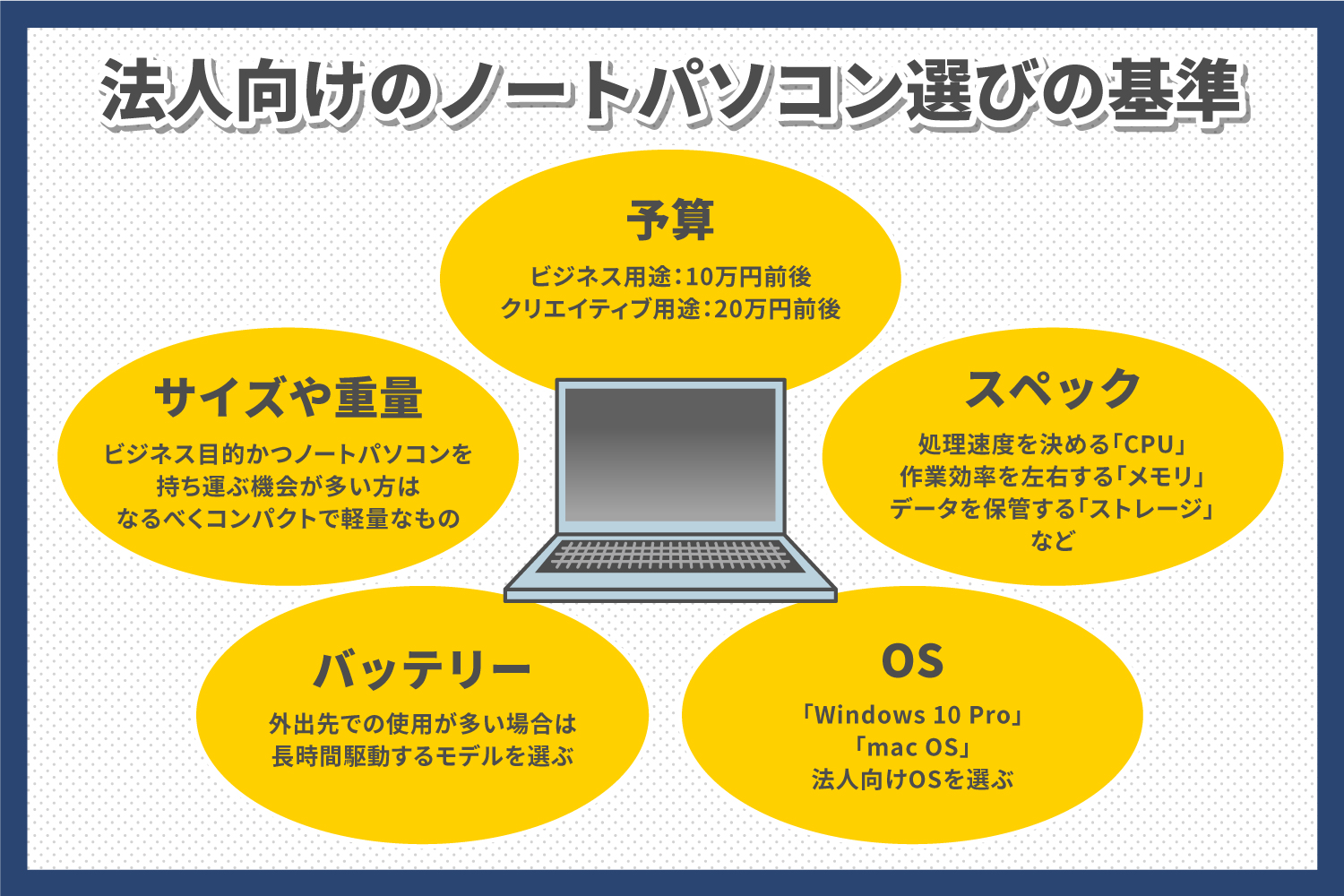

ノートパソコンの寿命に達する前に交換を

ノートパソコンの寿命が近づいてきたら、交換を検討してみましょう。特に会社で使用しているノートパソコンの場合、寿命に達すると作業効率やセキュリティに影響を及ぼしかねません。早期にパソコンを交換するのがおすすめです。ノートパソコンを交換する方法として以下が挙げられます。

- 購入

- レンタル

- リース

購入

会社で使用するノートパソコンを購入する場合、自社が希望するスペックを用意可能です。また、ノートパソコンは会社が所有するため、自由にカスタマイズできるというメリットもあります。

しかし、ノートパソコンを購入するとなると多額の導入費用が必要です。会社のノートパソコンを購入した場合、発生する費用は導入だけではありません。ノートパソコンを購入した場合、導入費用だけでなく処分にもコストがかかります。さらに、ノートパソコンの維持管理費用も必要でしょう。

レンタル

ノートパソコンを会社でレンタルする場合、自社が指定したアプリをインストールした上で使用を開始できます。また使用中のトラブルに対してのフォローや返却時のデータ消去などもレンタル会社が実施するため、運用にかかるコストを抑えられるでしょう。

また、レンタルであれば短期の利用から長期の利用まで、自社のニーズに合わせて選択可能です。例えば、研修やイベントなどで大量にノートパソコンが必要となった場合でもレンタルであれば、必要な分だけを導入できます。

一方、ノートパソコンのレンタルは、レンタル会社によっては導入できるノートパソコンの機種や台数が限られてしまうケーうもあります。さらに、レンタル期間が長くなればなるほど、パソコン本体の費用だけを見ると、購入やリースよりも高くなってしまうかもしれません。

リース

リースでノートパソコンを導入すると、新しい機種を初期費用を抑えて導入可能です。なぜなら、リースであれば新しい機種を、一括でなく分割で導入できるからです。レンタルも初期投資少なめで導入できますが、長期間の使用を前提としている場合、リースの方が費用を抑えられるかもしれません。また、リースでは、自社が希望する機種を導入できるのもポイントです。

しかし、一般的にリースはノートパソコンが故障した際の対応や、返却時のデータ消去などを自社で対応しなければなりません。そのため、ノートパソコンを管理する負担が従業員に発生してしまいます。

リースを選ぶなら保守管理などを依頼できる会社を選択

ノートパソコンをリースとして導入する場合のデメリットである、保守管理などの自社負担は、リース会社の選び方で解消可能です。中にはノートパソコンの修理や廃棄時の作業を請け負ってくれるリース会社もあります。このようなリース会社であれば、リースで導入したノートパソコンの保守管理や廃棄にかかる自社の負担を軽減できるでしょう。

ノートパソコンの寿命が近づいたら早めに交換を検討しよう

ノートパソコンの寿命は一般的に約5年とされています。しかし、使用状況や環境によっては5年経たずに不具合が生じるかもしれません。ノートパソコンが寿命に近づいた場合、フリーズの回数が増える、起動が遅くなる、異音がするなどの症状が現れます。寿命に達したノートパソコンを使用し続けると作業効率が低下するだけでなく、情報漏えいや不正アクセスにつながりかねません。そのため、ノートパソコンの寿命が近づいたら早めに交換を検討しましょう。

ノートパソコンを交換する際は購入、レンタル、リースなどがあります。中でも保守管理や廃棄作業を担ってくれるリース会社であれば、自社の作業負担を軽減した上で、初期費用を抑えてノートパソコンを導入可能です。