パソコンの保守とは?保守の必要性や保障との違いも解説

目次

パソコンの保守とは、パソコンが正しく動いているか監視し、問題があったら対応を行う業務です。万が一のトラブルが起きた際に、保守契約の有無で大きな差が生まれます。

本記事では、パソコンの保守について詳しく解説します。保守契約の内容や必要性を理解して、パソコンを運用しましょう。

パソコンの保守とは

パソコンの保守とは、パソコンのメンテナンスやトラブル時の対応など、パソコンに関連する管理業務全般を指します。

保守の主目的は、パソコンが不便なく使える状態を維持することです。しかし、保守サービスの内容には差があり、必要な機能の追加やシステムの管理も保守業務として行うケースもあります。保守サービスの内容は、保守契約をしているベンダーとの契約書に記載されています。自社で使っているパソコンがどのような保守管理をされているのか知りたい場合は、確認してみましょう。

なお、保守契約を結んでいないケースもあります。

パソコンの保守で行う業務

パソコンの保守とは、一般的にハードウェアとソフトウェアの保守です。

それぞれどのような保守業務を行うのかみていきましょう。

ハードウェアの保守

ハードウェア保守とは、パソコンを物理的に管理する業務全般のことを指します。

パソコンの管理

パソコンの管理業務では、パソコンを管理して正常に運用できるように維持します。パソコンの動作確認だけでなく、定期的なクリーニングや放電作業などが主な業務です。

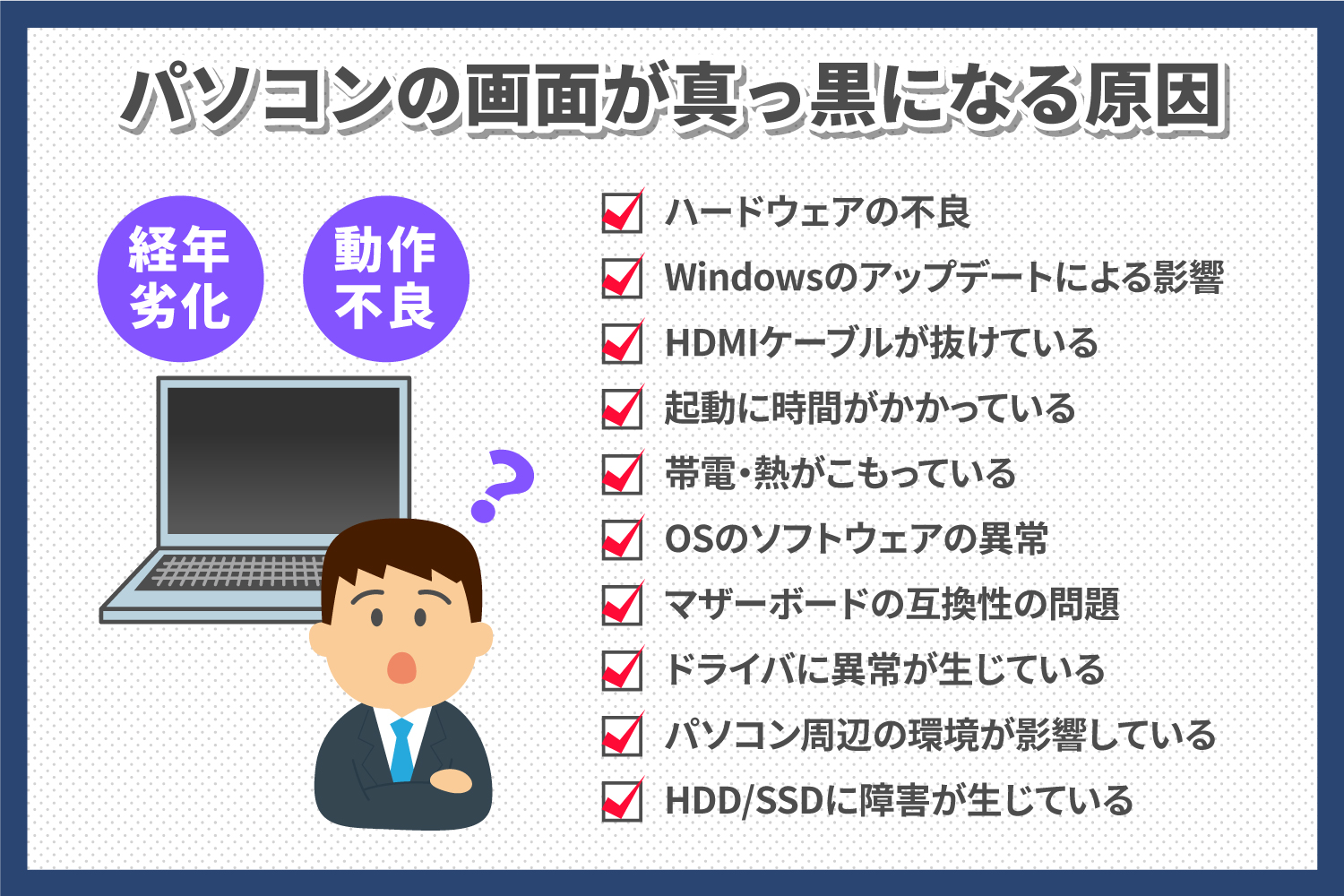

物理的なトラブルへの対応

電源が突然入らなくなった、モニターに何も映らないなど、パソコンの物理的なトラブルへの対応もハードウェア保守の範囲です。発生している異常を解消するために周辺機器との切り離しやシステムのチェックを行い、必要に応じて修理やパーツ交換をします。

パソコンの廃棄手続き

パソコンに入っているデータを全て消去し、資源有効利用促進法に則って適正に処分します。

企業側は廃棄に関する手続きをする必要はありません。

ソフトウェアの保守

ソフトウェア保守とは、パソコンにインストールされているOSやアプリケーションの管理とトラブル対応が中心の保守業務です。

OSやアプリケーションの管理

OSやソフトウェアのバージョン管理、アップデートや動作のチェックなどが、ソフトウェア保守の中心業務です。各ソフトウェアが適切な設定で運用されていることも確認し、問題があれば解決します。

また、バックアップの管理もソフトウェアの保守として行うことがあります。

ウィルス対策ソフトの管理

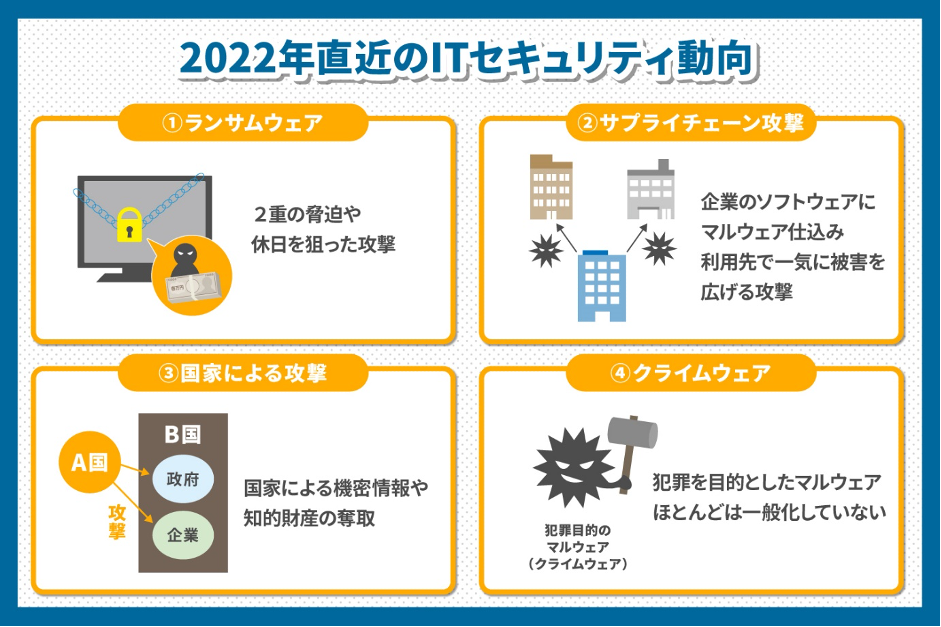

ウィルス対策ソフトは最新の状態でないと十分な効果を発揮しません。そのため、正常にアップデートされ、定期的なウィルススキャンが実施されているかの確認も保守業務に含まれます。ウィルスが発見された場合の対応も行います。

ソフトウェアのトラブル対応

OSのアップデートによりアプリケーションに不具合が発生した場合や、何らかのバグで正常に動かなくなった場合など、ソフトウェアに関連するトラブルの対応をします。

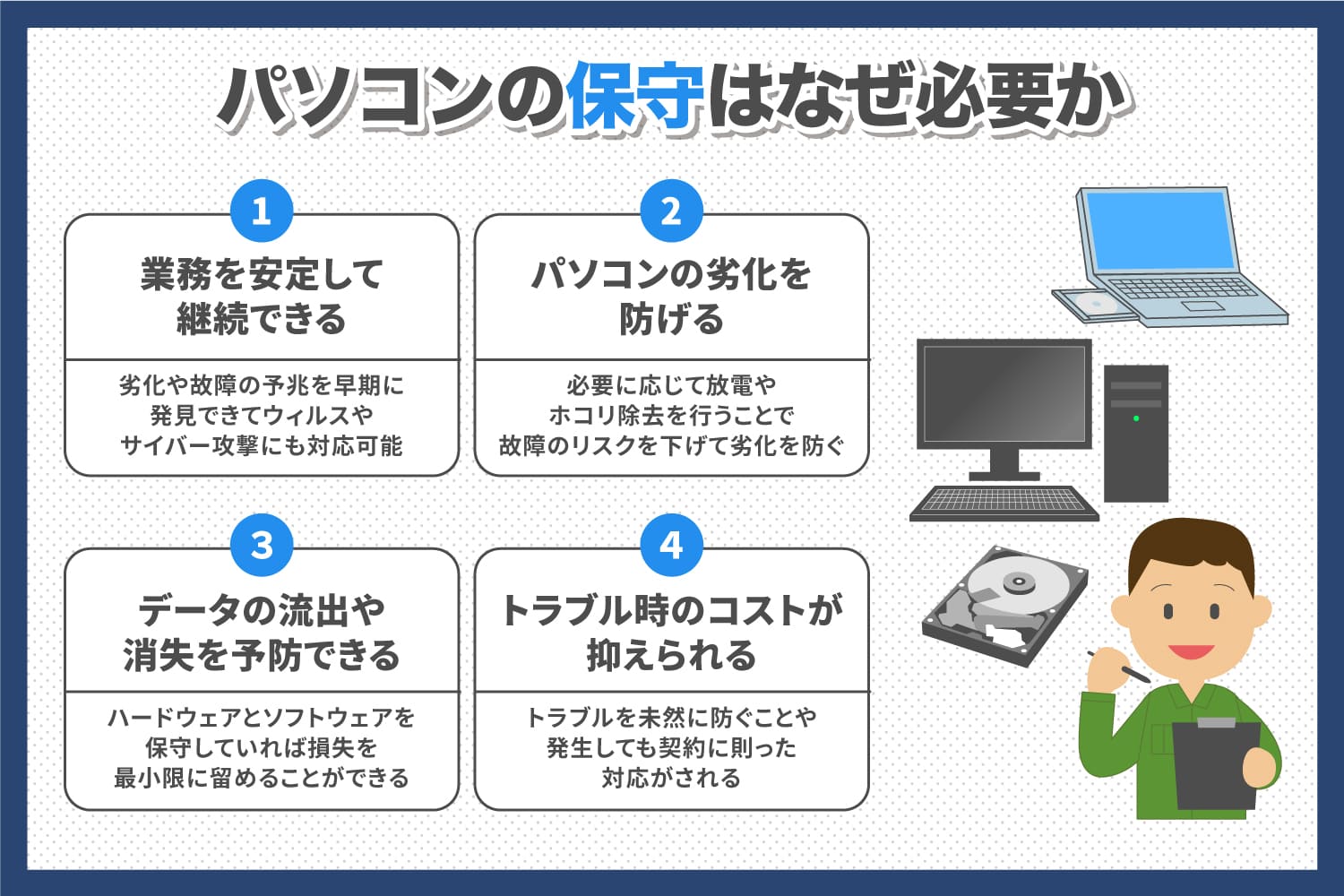

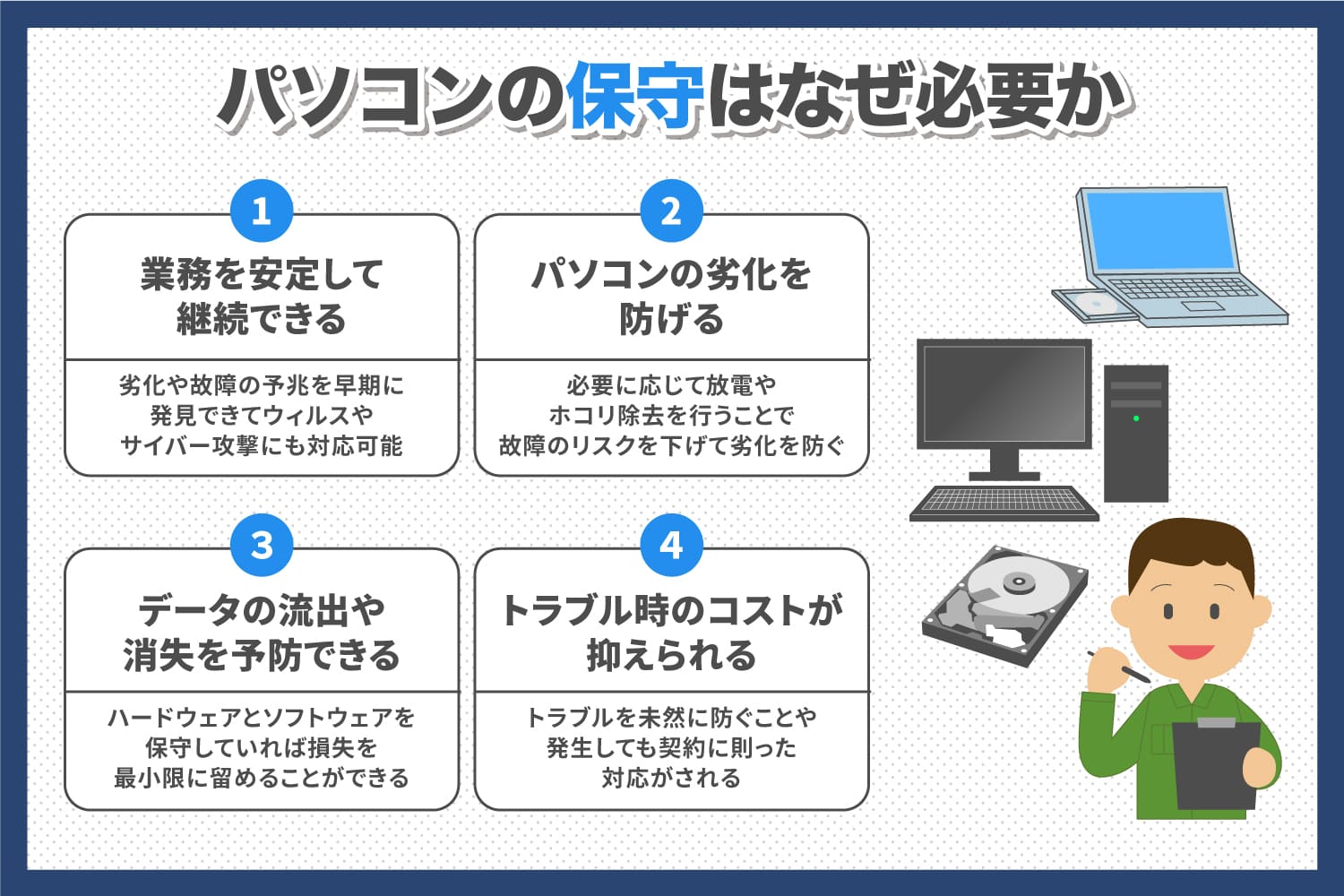

パソコンの保守はなぜ必要?4つの必要性

パソコンの保守にはコストが発生しますが、一定のコストをかけてでも必要な業務です。ここでは、パソコン保守の必要性を4つ解説します。

1. 業務を安定して継続できる

パソコンの保守が必要な理由の1つ目は、業務を安定して継続できるためです。パソコンの保守を適切に行うことは、ハードウェアやソフトウェアの動作を安定させることにつながります。ハードウェアの保守では劣化や故障の予兆を早期に発見・対応でき、ソフトウェアの保守ではウィルスやサイバー攻撃にも対応できます。

そのため、保守をしていれば突然のトラブルが発生しにくく、パソコンの問題で業務が停止するリスクを大幅に下げることが可能です。パソコンの故障によって業務が停滞し、納期に間に合わなくなってしまうといったこともなくなり、企業としての信頼の維持にもつながります。

2. パソコンの劣化を防げる

2つ目の理由は、パソコンの劣化を防げるためです。保守業務の一つである定期メンテナンスでは、必要に応じて放電やホコリの除去を行います。これらの作業によってパソコンの負担を軽減し、故障のリスクを下げるとともに劣化を防ぐことが可能です。

パソコンを購入して使っている場合は、少しでも長く正常に運用することがコストの削減につながります。パソコンの保守とは、経費削減の観点からも必要な業務であるといえます。

3. データの流出や消失を予防できる

3つ目の理由は、データの流出や消失を予防できるためです。パソコンが突然故障し、電源が入らなくなると業務が停止するだけでなく、データを失ってしまう恐れがあります。

バックアップを取っていれば復旧が可能ですが、復旧ができなければ重要なデータが完全に消失してしまいます。また、ウィルスソフトのアップデートやサイバー攻撃への対応をしていないと、会社が保有している情報を盗まれてしまうかもしれません。

ハードウェアとソフトウェアを保守していれば、損失を小さくすることができます。

4. トラブル時のコストが抑えられる

4つ目の理由は、トラブル時のコストが抑えられるためです。保守契約がなく、パソコンのトラブルを自社内で対応できない場合は、修理業者やメーカーに依頼しなくてはいけません。その際には費用が発生し、故障の内容によっては高額になることもあります。

保守をしていれば、トラブルを未然に防ぐことができ、トラブルが発生しても契約に則った対応が行われます。故障内容にもよりますが、保守契約の範囲内で修理ができれば、費用がかからないか新規で依頼するよりも安く済ませることが可能です。

パソコンの保守と保障の違い

パソコンの管理では、保守や保障といった言葉が度々登場します。似ている言葉ですが、実際のサービス内容には大きな違いがあります。

保守と保障の違いを知って、適切に利用しましょう。

保守は故障しないための定期メンテナンス

保守とは基本的には故障を発生させないために、定期的にメンテナンスや軽微な異常に対する調整を行う業務です。外部業者との保守契約では、契約内容に則ってパソコンの管理を委託することになります。

保守業務の中心はメンテナンスです。トラブル対応もしますが、後述する保障とは違い無償であるとは限りません。

しかし、修理や廃棄の手続きなどは保守契約の範囲であるため、社内での負担なく進められます。この点が保障との大きな違いです。

また、保守契約にはさまざまなかたちがあります。例えば、購入したパソコンの保守をベンダーと契約するケースや、リースで保守サービスが付随しているケースなどがあり、サービス内容も異なります。

保障は故障した際のメーカーによる無償修理

保障とはパソコンが故障した際に修理を受けるサービスです。保守は故障しないためのメンテナンス契約であったのに対し、保障は故障した際に修理を受けるための契約です。保障は一般的にはメーカーと契約することになります。契約期間中であれば、故障しても無償で修理を受けることができます。

しかし、保障はあくまでも故障したパソコンのみに対するサービスです。そのため、修理中の代替機の手配などはサービスの範囲外になります。購入したパソコンには、保障契約が付いていることが多いですが、故障時の幅広いサポートが必要な場合は、別途保守契約を結んだ方がよいでしょう。

パソコンの保守を徹底するには

パソコンの保守とは、トラブルを防ぎ生産性を維持・向上することにもつながる重要な業務です。社内でできる保守に不安がある場合は、保守契約を結ぶか保守がサービスに含まれるプランを利用しましょう。

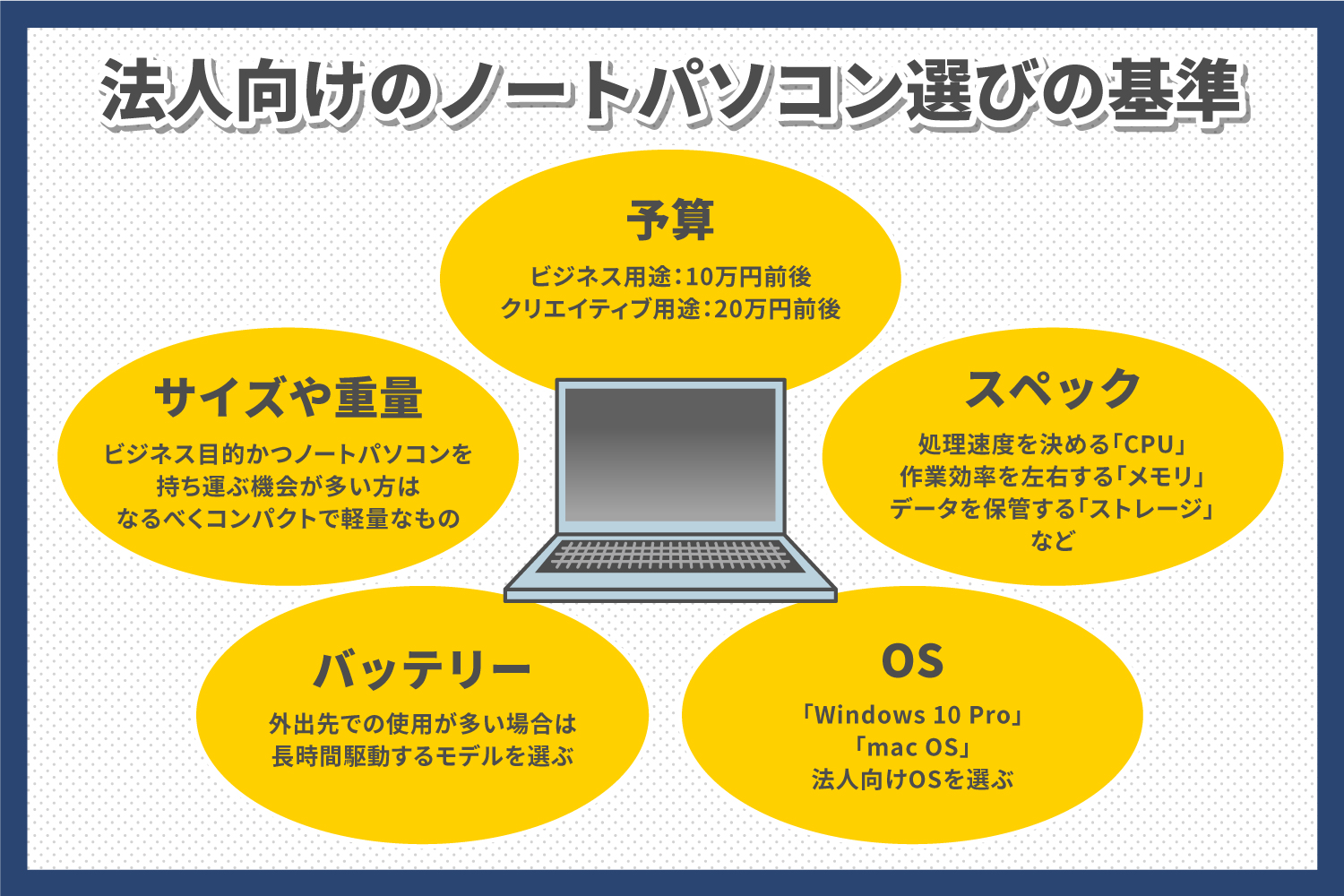

保守契約を結ぶ

パソコンの保守契約は、基本的にはベンダーと結びます。保守契約を結べば、契約内容に則った管理・運用がされ、故障時や廃棄時にも対応している契約内容であれば、パソコンの管理業務を大幅に削減できるでしょう。

なお、保守契約は機器の代金とは別に費用が発生します。1年あたりの保守契約の費用は、ハードウェアの場合は機器価格の10%前後、ソフトウェアでは製品価格の20%前後が相場だとされています。

保守サービス付きのプランを利用する

パソコンを導入するにあたっては、購入だけでなくレンタルやリースという方法もあります。一般的に、レンタルやリースには保守がついていないことが多く、トラブル時は企業側で対応し、そのためにかかった費用も企業側が負担する必要があります。

しかし、近年は保守サービスが付いているリースも登場しています。保守サービス付きのプランであれば、定期メンテナンスや故障時の対応をリース会社に任せることができます。

リースの弱点だった保守の問題を解決できるため、購入以外でパソコンの導入を考えている場合は一つの選択肢になるでしょう。

業務効率アップやコスト削減にもつながるパソコン保守は重要!

パソコンの保守とはパソコンを正常に稼動させ、日々の業務を滞りなく進めるために重要な業務です。故障時のコスト削減もできるため、結果的に経費を抑えることにもつながります。

保守契約はベンダーと結ぶか、保守サービスが組み込まれたプランを利用する方法があります。リースのパソコンにも保守サービス付きのプランがあり、そういったプランを利用することで、社内でのトラブル対応や廃棄手続きの手間を減らすことができるでしょう。