BCP対策 ~ 万が一に備える ~

目次

はじめに

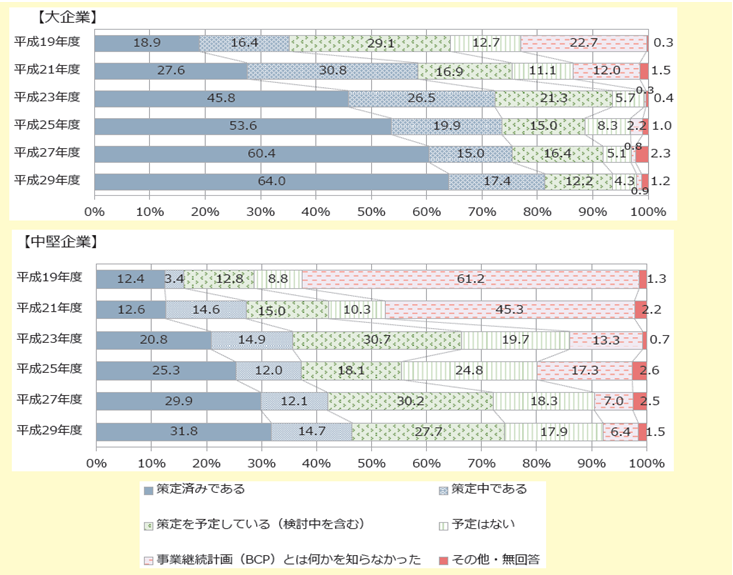

今回はBCP(Business Continuity Plan)についてお伝えします。

ご存知の方も多いかと思いますが、BCPとは災害が発生した場合に企業活動の中断を回避する、または中断した場合でも最短で復旧を目指すために、企業が事前に準備しておく計画のことを指します。

日本では地震や水害など様々な災害が発生しています。日本の国土は世界の中で0.28%しかないにも関らず、過去全世界で起こったM6以上の地震の約20%が日本で起きていました。日本は世界有数の地震大国なのです。しかし災害が発生するたびにBCPについて議論がされていますが、実際は十分な対策がされているわけではありません。

企業はBCP対策として様々な備えをしますが、経済産業省が策定しているガイドラインの中に「通信手段関係」という項目があります。企業活動をする上で通信インフラの確保は事業を継続するという観点から重要であり、BCP対策に注目が集まっています。

では「通信手段関係のBCP対策」とはどういったものなのでしょうか?

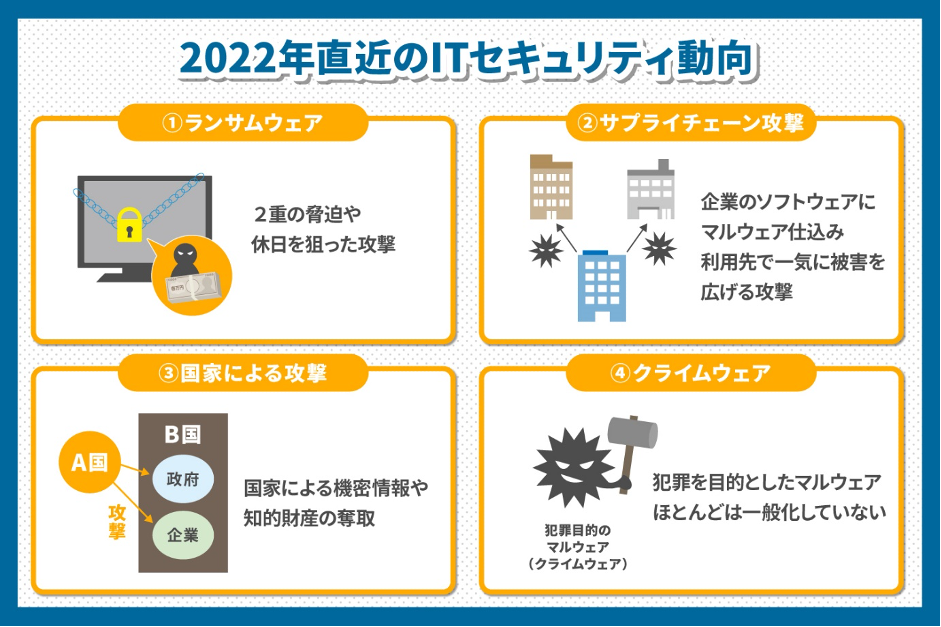

■大企業・中堅企業のBCP対策状況

【図1】

出典:内閣府ホームページ 我が国の災害対策の取組み状況等より抜粋

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h30.html

企業におけるBCP対策の進捗状況の一覧表です。平成23年の東北地方太平洋沖地震を境に、BCPの認知と対策が向上していることがわかります。大企業は特に顕著で、地震前に対策済みの企業は27.6%に留まりますが、地震後は45.8%まで上昇し平成29年には64%まで対策が進んでいます。

それに対し、中堅企業は対策済みの企業が平成29年時点で31.8%にとどまっています。また対策の予定がない、知らない企業が未だに20%前後あります。

大企業と比べ、BCP対策の予算を確保しづらい中堅企業の実態が読み取れます。

■地震防災対策に係る税制優遇制度

予算を掛けにくい企業、主に中堅企業は、様々な制度を活用しながら対策を考えていくことが必要です。政府はBCP対策を促進する為、平成32年までに対策を行った企業に対して税金を優遇する制度を用意しています。

これは今後30年以内に70~80%の確立で発生するといわれている「東海南海トラフ地震」が背景にあります。主に関東近郊から九州の太平洋沿いに甚大な被害をもたらすといわれており、規模は東北地方太平洋沖地震と同規模のマグニチュード8~9と想定されています。

税制優遇制度 参考:内閣府ホームページ

http://www.bousai.go.jp/jishin/sonota/zeiseiyuuguuseido.html

■目的を確認する

まずBCP対策を行う上で、何のために対策するのか「目的」を明確にする必要があります。大前提は事業の継続です。事業の継続を図る為に、重要度に応じて様々な対策を講じなければなりません。これは企業によって異なります。

例えば、被災した際に代替となる拠点やセンターの用意があるか、対外的な事業の継続のために物流の確保がされているかなどです。

ではその中で通信関係のBCP対策の「目的」とは何でしょうか?

それはコミュニケーションの確保です。災害が起きた場合、従業員の安否確認や企業を継続する上での重要な情報を、すばやく正確に伝達しなければいけません。

■コミュニケーション手段の確保をする為に

災害が発生した場合、普段利用しているコミュニケーション手段は利用できなくなることが考えられます。固定電話や携帯電話などは、通信の規制(輻輳)が掛かる可能性が高く、非常時の手段としては機能しないかもしれません。出来るだけ複数の手段を確保し、リスクを分散させることが大切になります。

■対策の方法は?

方法は大きく2つあります。

①通信手段の併用

固定電話、携帯電話、衛星電話、電子メール、webなど複数の手段を併用することで、災害時における連絡手段を確保することを指します。

【図2】

では具体的にはどういった内容でしょうか?

例えば固定電話の利用をしている企業が被災し、固定回線が利用できなくなった場合、代替となる通信手段が必要になります。代替手段の第一候補は携帯電話ですが、他にもwi-fiに接続できるタブレット端末やパソコンがあれば、仮に電話が出来なくてもメールなどで連絡を取り合うことができます。

平時にも利用が出来る持ち運びが可能なwi-fiルーターなども用意しておくと、役立つでしょう。

【対策例】

固定回線 ・・・・・NTT(アナログ)

携帯電話 ・・・・・メイン:NTTドコモ、バックアップ用:ソフトバンクモバイル

Wi-fiルーター・・・ソフトバンクモバイル、インボイスSIM

衛星電話 ・・・・・NTTドコモ、KDDI

②通信回線の多重化

複数の通信会社を利用することで、回線を多重化しリスク分散を図ります。

一般的には、固定回線の大手3社のうち少なくとも2社を利用していることが望ましいといわれています。仮に1社だとしても異なる通信方式のサービスを選ぶことで対策になります。

【図3】

では固定回線にはNTTのアナログ回線以外にはどういったものがあるのでしょうか。

大手電話会社から提供されている主なサービスは以下となります。

【図4】

馴染みのサービスもあるのではないでしょうか。

NTT回線を利用している場合、固定電話回線を提供しているソフトバンクやKDDIを併用することで、回線を多重化することが出来ます。例えば、メイン回線はNTTのひかり電話やKDDIの光ダイレクト、FAXはソフトバンクのおとくラインを利用することで、回線種別と電話会社を分けることが可能です。

同じ会社の場合は、異なる種別を利用してもいいでしょう。

【対策例】

固定回線構成例①

メイン:ひかり電話(NTT) / 光ダイレクト(KDDI)

バックアップ:おとくライン(ソフトバンク)

固定回線構成例②

メイン:ひかり電話(NTT)

バックアップ:アナログ回線(NTT)

■コスト削減とは切り離した検討を

企業が電話関係の構築を考える際、多くはコスト削減や運用などの管理面を主軸として考えているケースが多いと思います。しかしBCP対策として考える場合は、そういった事柄と切り離して考えるべきであり、必要経費として取り組むことが求められます。

「どこの会社がいい」ではなく、「コミュニケーション手段の確保」という目的に合わせた選択が必要になるでしょう。

通信手段関係のBCP対策をご相談されたい方は、下記よりお問い合わせ下さい。

▼自社の利用状況はGi Portalからご確認頂けます